古今对话遇见文物中的“她”

文物不言,自有春秋。中华民族自古就寻求调和之美、意境之美,把美融进了日常日子。一砖一瓦、一衣一履、一笔一画,无不承载美、凝练美、展示美。

“三八”国际劳动妇女节将至,今天,让咱们一起进入甘肃书籍博物馆,以文物为枢纽,破开年月尘烟的辉光,倾听跨过时空的“她故事”。

金头花,1984年出土于甘肃省武威县(今武威市)韩佐乡红花村汉墓。这件文物造型华美,制造精密。其全体造型似树,骨干由金箔片卷做直筒形,顶端曲折伸展出四片带尖阔叶,叶面能看到茎脉,叶端焊接小圆环,四叶中心伸出曲折的八枝细茎,茎端分饰着四朵小花、三个花蕾和一只衔着圆形金片的小鸟。

自古以来,头花都是女人发间最常见的装饰品。这支金头花犹如绽放在古代女子鬓边的“繁花”,真实地反映出汉代妇女的服饰面貌与审美情味。

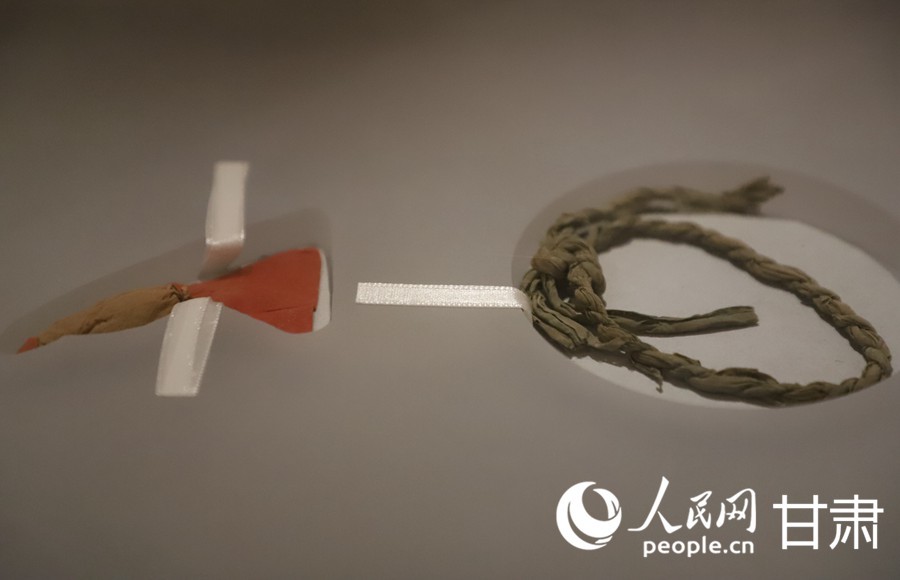

丝带和帛鱼,1979年出土于敦煌马圈湾汉代烽燧遗址。丝带由一粗一细的两条织物搓捻而成,略呈绿色,丝带结系后垂余的部分,未加搓捻(或虽经搓捻)而散开;帛鱼主要由三部分所组成,包含团状米黄色帛鱼主体、赤色尖饰和赤色三角形饰,赤色三角形饰和帛鱼主体之间以缝线缝缀。据专家估测,它们的主人应该是名女人。

相关文献资料显现,除敦煌马圈湾烽燧遗址出土的这件帛鱼外,在新疆区域的汉晋墓葬中也发现了相似的帛鱼。1995年尼雅遗址Ⅰ号墓地的8号墓和营盘墓地的15号墓各出土了一件保存无缺的帛鱼,前者袋体边际缝缀红、白、绿、棕色绢条及锦条,内装有铜镜、胭脂粉包、线团、绢卷等女红用品,可能是女人的小袋;后者鱼身桃形,周缘镶黄绿色绢质贴边,两端各缝标志鱼头和鱼尾的扇形黄绢和两条细长的绢带。尼雅遗址墓出土的帛鱼形制的袋子则很可能归于日子有用物,敦煌马圈湾烽燧和营盘墓地出土的帛鱼更多倾向于装饰物。

“鱼”通“余”,是夸姣充足的标志,也承载着先民们对“年年有鱼,年年有余”的神往和祈盼。

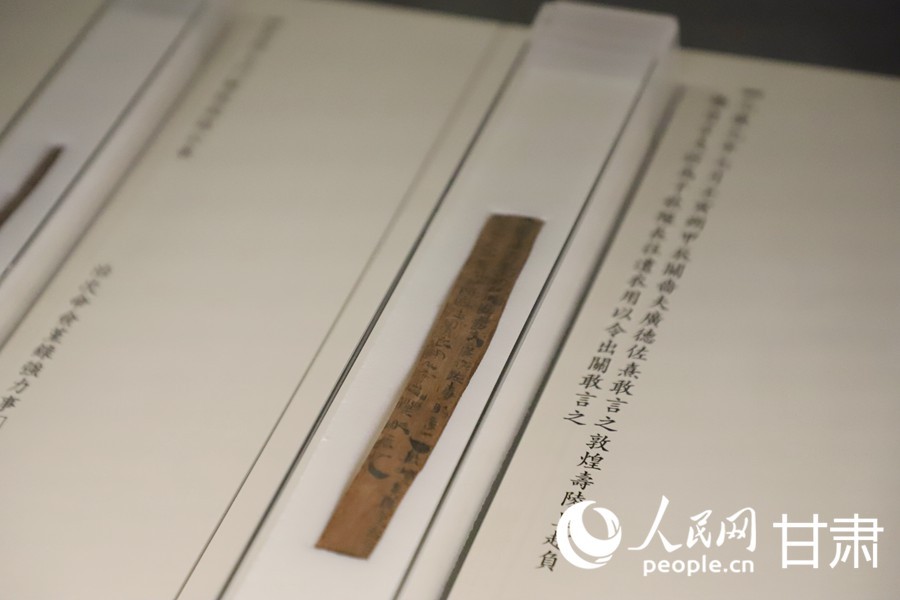

“元康元年十月壬寅朔甲辰,玉门关的关啬夫广德和佐助熹敢言之玉门候官处:敦煌寿陵里的赵负很急切地告诉咱们,她的老公訢为千秋燧长,她期望能在天冷之前给他送些衣物和日用品,赵负现在有出入关的传符,按律令规则,赵负能够出玉门关。”(甘肃书籍博物馆汉简旁的注释文字)

隆冬将至,女子赵负的老公千秋燧燧长短少御寒衣物,这让赵负心里很是着急,所以提出申请,想要出关去给老公送些衣物御寒。赵负送衣汉简原本是关啬夫向上级报备日常查看工作情况的记载,却从旁边面记载了一个女子远赴百里为戍边老公送寒衣的温情故事。直至今天,咱们仍然能够从这段被书籍“重述”的前史中感受到赵负的坚韧与英勇。

插于发间、精巧特别的金头花,系于腰间、承载夸姣愿景的丝带和帛鱼,书于竹木、百里送寒衣的温情与无畏……这场跨过千年的古今对话,让咱们感受到多样而生动的女人形象以及归于女人的自傲、夸姣。

相关推荐:

相关推荐: